Mi capita di percepirla lieve, come un primo gemito sottile.

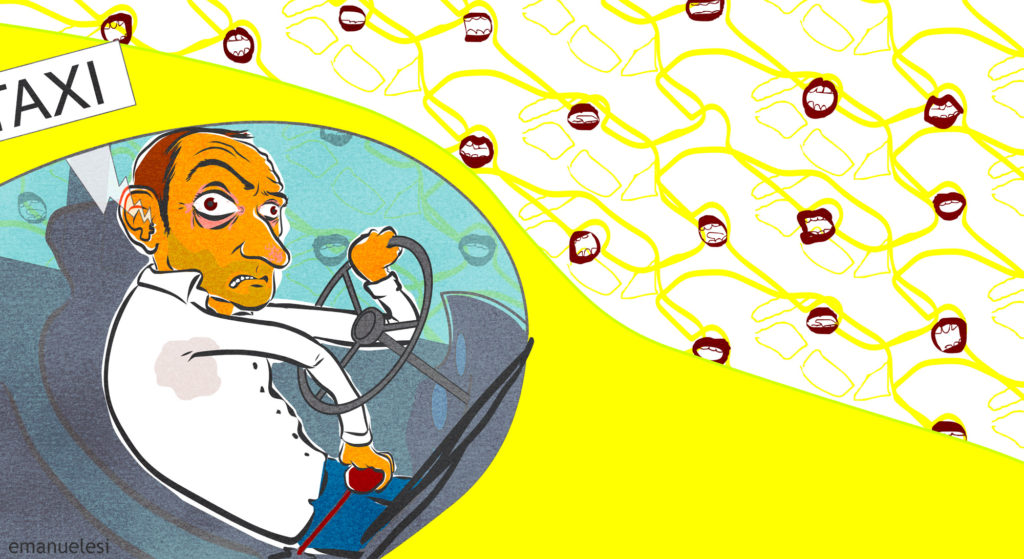

La maggior parte delle volte succede quando sono al volante. Molto spesso in coda in tangenziale, con qualche cliente che non riesce proprio a starsene zitto. La avverto che monta al cervello fino ad assumere volumi assordanti. Poi, quando non ce la faccio più, lascio le redini della mia effimera salute mentale, strabuzzo gli occhi fuori dalle orbite ed esco di testa.

Non so come sia iniziata, ma è da quando ho cominciato questo lavoro che mi succede. Mi perseguita anche se non ricordo nemmeno di averlo visto, quel maledetto film: sopraggiunge delicata e tranquillizzante, ma al contempo rappresenta un vero e proprio campanello d’allarme per il sistema nervoso.

È così ogni volta che sbrocco, ed è mostruoso ammetterlo ma accade sempre più di frequente. Un giorno trattengo, un altro mando giù, un altro ancora respiro profondamente, e alla fine ecco che parte l’orchestra del Maestro, con la colonna sonora di The Mission, nello specifico la traccia più famosa, Gabriel’s Oboe.

L’ho ascoltata in radio il giorno più caldo del luglio più torrido di tutti i tempi. Ero in corso Venezia, qui a Milano, nei pressi della Feltrinelli ed era la mia seconda uscita in taxi. Da allora prende a saltellare da un neurone all’altro, io comincio a tremare, e sui miei occhi cala una specie di velo che mi opacizza la vista, per poi sfumare in odio accecante.

Non esistono segnali premonitori, così come non mi sento nervoso il minuto prima che accada. Ma, come ho già detto, capita quasi sempre quando sono a lavoro.

Il mio è un lavoro dinamico, faticoso ma soprattutto stressante. Nonostante l’ammissione al dottorato in Scienze Sociali alla Panthéon-Sorbonne di Parigi, lo scherzo me lo ha fatto mio padre, quando ha deciso, di punto in bianco, di affidarmi più o meno temporaneamente l’attività, per andarsene, accompagnato da mia madre, a svernare a Tenerife. Così, da futuro prodigio della ricerca sociale, mi sono ritrovato sulla Ford Focus di mio padre a scorrazzare sconosciuti da Porta Romana a Malpensa, passando da tutte le tangenziali immaginabili.

La odio quella macchina. È la cella di un carcere a quattro ruote in cui ho visto invecchiare mio padre, tra un sacramentare e l’altro. Ricordo alla perfezione quando mi portava a scuola con il taxi e tutti i bambini si mettevano in mezzo alla strada per cercare di fermarlo, additandolo e ridendogli in faccia. E lui, furioso, che gli bestemmiava addosso.

Non sopporto quell’automobile così come non tollero la licenza che mi ha donato con tanto amore: una scomoda eredità mascherata da debito a vita.

Il giorno in cui mi ha comunicato la gentile cessione del fardello, indossava una camicia hawaiana, dei pantaloncini corti beige e degli occhiali da sole a mosca. Sembrava dovesse partire per le Mauritius o per una tournée come trombettista di cumbia.

«Ti cedo per qualche mese tutta la mia vita.»

«Non capisco.»

«Il taxi e la licenza. Sono tutti tuoi. Così ti metti da parte un gruzzoletto per Parigi.»

«Ma cosa stai dicendo?»

«Io e mamma abbiamo un volo per Tenerife tra tre ore.»

«E quando tornate?»

«In primavera. Sverniamo là.»

Da allora non li ho più rivisti. Del resto, nonostante i quattro interminabili anni, credo che a Tenerife sia ancora estate. Ogni tanto mi videochiamano dalla spiaggia o dalla piscina, in costume, dopo una lezione di Kundalini Yoga o di meditazione Vipassana, sorridenti, rilassati e abbronzatissimi, e questa cosa mi fa ribollire il sangue, tanto che comincio ad avvertire l’oboe all’altezza della ghiandola pineale e mi sento costretto a chiudere immediatamente la videochiamata.

Così, da un giorno con l’altro, ho cominciato a trasportare imbecilli nella fitta giungla della circonvallazione milanese. Nel frattempo mi tengo qualche volume di sociologia sul cruscotto per ricordarmi cosa avrei voluto e dovuto diventare. Per me è un po’ come i rosari e i crocifissi appesi dei colleghi siciliani, o come gli altarini dei tanti Sikh che guidano sulle ampie strade di New York. Ma la mia devozione è per Comte, Durkheim, Marx e Shutz, i grandi guru della sociologia.

Salgo sul taxi all’alba e non smonto mai. La mia casa è diventata il sedile del guidatore della Focus, parcheggiata in colonna, in attesa che giunga il mio turno, appena fuori dalla stazione di Porta Garibaldi. L’esiguo tempo libero lo passo a casa dei miei, a innaffiare le piante d’appartamento di mia madre, una foresta amazzonica che si snoda in ogni locale dell’appartamento, dalla sala, alla cucina, passando per la camere da letto, senza dimenticare il bagno, dove l’umidità ne favorisce la conservazione. Non contenti, oltre allo scherzo del taxi e della licenza, i due hanno ben pensato di lasciarmi da curare l’appartamento rigurgitante delle manie da pollice verde di mia madre. Mentre le curo, sfigurato dalla stanchezza, annaffiatoio dopo annaffiatoio, cercando di affogarle e confidando che soccombano una dopo l’altra, a volte avverto la vibrazione dell’oboe all’altezza del timpano sinistro. Così mi fermo per qualche istante, con la mano che comincia a tremolare, mi sdraio sul divano e aspetto che lo strumento sfumi nel silenzio più assoluto. A Porta Garibaldi carico tutte le tipologie di clienti: modelle, architetti, designer, ingegneri, stilisti, attori e manager di ogni tipo. Tra questi, ci sono molti personaggi strani, spesso avvezzi alla cocaina. Non so perché, ma parecchi si convincono che il mio taxi sia una sorta di privé, il sedile posteriore un tavolino di cristallo e loro la copia italiana di Tony Montana.

Ci sono molti uomini in carriera che salgono a bordo mentre parlano al telefono. Entrano in macchina senza nemmeno salutare, ordinano dove vogliono essere condotti e poi continuano la riunione telefonica a colpi di brand, budget, advertising, loyalty e corporate. A volte interrompono l’importante briefing per indicarmi, in modo dispotico, la strada più veloce da percorrere. Quando fanno così, ecco che la sento. Sale lentamente, s’insinua tra i timpani fino a riempirmi le orecchie, per poi occupare la testa, come le casse di un rave party in un monolocale di venticinque metri quadri.

È così che impazzisco. Li scruto nello specchietto retrovisore e rimango immobile, praticamente imbalsamato. Accosto, spengo il motore, aziono le quattro frecce e aspetto che dicano qualcosa, che proferiscano una parola qualsiasi oppure che emettano un suono, un esile respiro. A quel punto loro mi guardano male e dicono di andare, anzi, me lo intimano.

Io allora mi volto, li guardo in faccia e comincio a tremare di rabbia, perché l’oboe sta imperversando, in perfetta sincronia con tutta l’orchestra, dove risalta la delicatezza dei violini, sotto la magistrale direzione del Maestro. Ed è così che l’abitacolo diventa una gabbia di plastica, lamiera e vetro, e io un leone affamato, incapace di trattenersi, almeno fino a quando non avverto la parte più emozionante, l’applauso finale all’orchestra dei miei neuroni impazziti.

Massimiliano Piccolo (1982) vive a Laveno Mombello, sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Di professione brancola nel buio, sognando di fare lo scrittore o il surfista australiano. Per il resto ama leggere, vagare per boschi e viaggiare. Ha un romanzo nel cassetto e, mentre si diletta a revisionarlo in modo compulsivo, cerca un editore disposto a leggerlo. Suoi racconti sono stati avvistati su varie riviste letterarie, tra cui Pastrengo, Argo, A-Rivista Anarchica, CrapulaClub, Inutile e Cadillac.

Massimiliano Piccolo (1982) vive a Laveno Mombello, sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Di professione brancola nel buio, sognando di fare lo scrittore o il surfista australiano. Per il resto ama leggere, vagare per boschi e viaggiare. Ha un romanzo nel cassetto e, mentre si diletta a revisionarlo in modo compulsivo, cerca un editore disposto a leggerlo. Suoi racconti sono stati avvistati su varie riviste letterarie, tra cui Pastrengo, Argo, A-Rivista Anarchica, CrapulaClub, Inutile e Cadillac.